いよいよ今年度のVもぎが始まります。

Vもぎを、準備せずにぶっつけで受験する生徒が毎年多くいます。

それでも構いませんけど、これからの受験勉強、どこから勉強していけばよいか悩むようでしたら、Vもぎで指定された出題範囲に合わせて復習していくのはどうでしょうか。

案外見落とされがちなVもぎの出題範囲。塾の先生もアドバイスしてくれることはほとんどありません。

ポイントは、それぞれの月の出題範囲を比較することです。

6月~8月までの出題範囲を比較してみると、英語・理科・社会に特徴があります。国語と数学はほとんど出題範囲が変わらないのと対照的です。

【英語】英文法の出題単元に注目!基本例文が英作できるように準備せよ!

まずは英語から。英文法の出題範囲に特徴があります。

6月:不定詞と比較

7月:SVOOの文、動名詞

8月:不定詞、受動態

このように、中心として出題される文法項目が異なっています。

6月・7月は「そっくり模試」ではないので、英作、書き換えが、

8月は、そっくりなので、語形変化で過去分詞に書き換え、並べ替えで不定詞が出題されることが予想されます。

いずれにせよ、出題範囲の英文法の基本例文を英作できるように準備しておくことが肝心です。基本例文が英作できるようになれば、どの問題の出題にも対応しやすいからです。お手持ちの英文法教材で練習してみましょう。

【理科】6月~8月で出題単元がかなり異なるのが特徴!指定単元の復習を!

続いて理科です。他の月の出題範囲になくて、出題がはっきりと予告されている単元です。

6月物理:音、Ωの法則化学:状態変化、化合生物:光合成・動物の分類地学:火山・気象

7月物理:光、磁界化学:水溶液の性質、分解生物:植物の分類、消化と吸収地学:地震、空気中の水(飽和水蒸気など)

8月物理:電力量など電流の利用、力生物:生物の進化地学:地層

特に生物、物理、1年生の地学のところが出題がかなりはっきりわかれていることがわかります。毎月学習の比重を変えていくとバランスよく勉強できます。しかもその効果も出やすくなる(点数を上げていきやすい)ので、受験勉強に対するモチベーションを上げていきやすい科目だと思いますよ。

【社会】地理に注目!6月は世界地理、7月は日本地理の重点学習を!8月は、6月と7月の総まとめを!

最後に社会です。

6月地理:世界地理、日本の気候歴史:古代~江戸の鎖国まで

7月地理:日本地理、人口歴史:中世~日清・日露まで

地理は、6月「世界地理」、7月「日本地理」と重点が分かれているところがポイントです。

6~7月は重点を分けて学習するといいでしょう。

歴史は、6月が「江戸の鎖国」まで、7月が「江戸の後半~日清・日露」が出題されますので出題範囲に合わせた学習をして下さい。

8月は6~7月までの範囲が総合的に出されます。6月と7月は学習比重を出題範囲に合わせ、8月にまとめて学習していく、そんなイメージです。

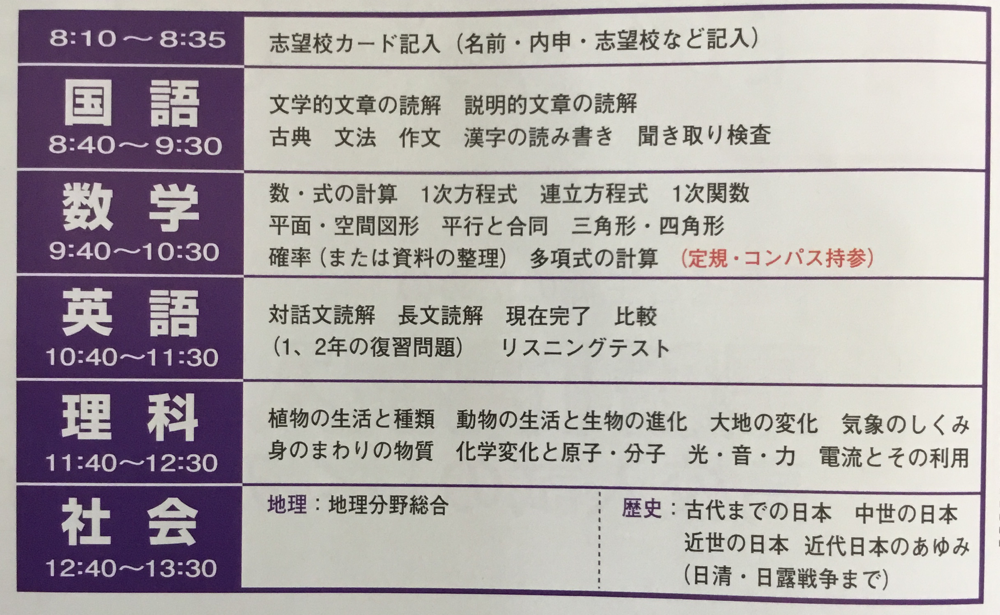

★6月Vもぎ出題範囲★

★7月Vもぎ出題範囲★

★8月Vもぎ出題範囲★

コメントをお書きください